> Einführung

Die hier als politischer Samisdat der DDR-Opposition edierten Quellen wurden in acht so genannten Aufarbeitungs-Initiativen Ostdeutschlands gesammelt, die aus den ab 1986 bis zur friedlichen Revolution 1989 in der DDR-Opposition arbeitenden Umweltbibliotheken hervorgingen. Während die meisten der über 30 in der DDR existierenden Umwelt-Bibliotheken nach 1989 ihre Arbeit einstellten, haben besonders diese acht Initiativen neue Betätigungsfelder nach 1989 gesehen und bearbeitet:

| 1. | Sicherung und Archivierung der Zeugnisse aus Opposition und Widerstand gegen die SED-Diktatur, das betrifft besonders den politischen Samisdat, Tondokumente, Filmdokumente sowie Fotodokumente |

| 2. | Hebung von weiteren, besonders sich im Privatbesitz befindlichen, Dokumenten |

| 3. | Einbeziehung von Nachlässen ehemaliger Oppositioneller |

| 4. | Führen von Zeitzeugeninterviews |

| 5. | Aufarbeitung von zeitgeschichtlichen Ereignissen für die politisch-historische Bildung von Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Schulen und für den außerschulischen Bildungsbereich, insbesondere durch die Erarbeitung von vornehmlich regional-spezifischen Unterrichtsmaterialien, die Durchführung von Schülerprojekten, wie Spurensucheprojekte und Bildungsreisen |

| 6. | Aufarbeitung von zeitgeschichtlichen Themen für die gesellschaftliche Aufarbeitung der SED-Diktatur insbesondere durch die Erarbeitung von Ausstellungen, die Organisation von Kongressen und über wissenschaftliche Publikationen |

| 7. | Aufbereitung der Archivalien für die Wissenschaft und Forschung und für die gesellschaftliche Aufarbeitung |

Ab 1990 wurde diese Arbeit der Aufarbeitungsinitiativen meistens über die Etats der Landesbeauftragten für das Stasi-Unterlagen-Gesetz abgedeckt, in Einzelfällen auch über Projektmitteln des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit. Bis 1998 war es den Aufarbeitungsinitiativen allerdings nicht gelungen, einen in der deutschen Öffentlichkeit wahrnehmbaren Arbeitszusammenhang herzustellen. Es fehlte schlicht weg an einer organisierten Lobby. Die Archive standen in der Gefahr, den allgemeinen Kürzungen der öffentlichen Haushalte zum Opfer zu fallen.

Glücklicherweise tagte im Jahr 1998 die Enquete- Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und befasste sich mit der Situation der Aufarbeitungsinitiativen bzw. der freien Archive. In der Außenwahrnehmung wurden diese Institutionen fast ausschließlich als Archive des politischen Samisdat der DDR wahrgenommen. Und so war es kaum verwunderlich, dass es eine starke Fraktion aus Politikern und Wissenschaftlern gab, die die Archivalien den Staatlichen Archiven übergeben wollte. Die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer finanziellen Unterstützung der freien Initiativen wurde bestritten, und gegenüber dem leistungsfähigen und hoch bezuschussten staatlichen Archivwesen galten die freien Einrichtungen als rückständig. Für den Umgang mit nationalem Kulturgut, so diese Fraktion, fehle es den Trägern schlicht an der fachlichen Qualifikation.

Während der Anhörung zum Thema konnte aber verdeutlicht werden, dass erstens das Arbeitsspektrum der Einrichtungen viel breiter und umfassender ist als das eines reinen Archives und dass zweitens in den zurückliegenden Jahren bereits nennenswerte Beiträge für die gesellschaftliche Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in Deutschland geleistet wurden. Des weiteren begriff die Kommission, dass es sich bei den Archivalien um besondere, nicht mit dem klassischen Archivgut zu vergleichende Materialien handelt. Der Samisdat ist zum überwiegenden Teil in halb- bzw. konspirativen Zusammenhängen entstanden. Um diese Archivalien der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, brauchte es zum Beispiel der Fähigkeit zur Dekonspiration. Die Aufarbeitungsinitiativen machten vor der Enquete-Kommission aber auch deutlich, dass eine fachliche Begleitung durch das staatliche Archivwesen gewünscht sei.

Eines der wichtigsten Resultate der Enquete- Kommission des Bundestages war der Bundestagsbeschluss zur Verabschiedung des Gesetzes für die Errichtung einer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Den Argumenten der Initiativen wurde der Gesetzestext in sofern gerecht, dass die Arbeit der Aufarbeitungsinitiativen explizit als Förderschwerpunkt in Form von Projektförderung aufgenommen wurde. Damit erschloss sich die Möglichkeit, den Archiven eine Förderung in Form einer Grundsicherung in den jeweiligen Bundesländern angedeihen zu lassen. Für die drei sächsischen Aufarbeitungsinitiativen ist es ab dem Haushaltjahr 2003 gelungen, dass das Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst eine Grundsicherung über das Konstrukt der Sächsischen Stiftung Gedenkstätten finanziert. Außerdem haben die Aufarbeitungs-Initiativen seit letztem Jahr, mit der Verabschiedung des sächsischen Gedenkstättengesetzes, Sitz und Stimme sowohl im Stiftungsrat als auch im Stiftungsbeirat.

Über diese Finanzierungsmöglichkeiten hinaus gibt es die Projektfinanzierungsmöglichkeiten bei den Politischen Stiftungen der Parteien, die staatlichen Fördermöglichkeiten für Politische Bildung oder regionale Förderinstrumenten. Und trotzdem bleibt das Geld knapp. Eine dauerhaft ausreichende finanzielle Versorgung ist nicht gesichert, in jedem Jahr muss auf neue um die Ressourcen gekämpft werden, denn die Arbeitsbereiche der Aufarbeitungsinitiativen gehören nicht zu denen, die gesellschaftlich hoch im Kurs stehen.

1998 begannen die unabhängigen Archive mit Mitteln der Bundesstiftung, ihre vorhandenen Bestände für die öffentliche Zugänglichkeit zu erschließen. Es wurde ein umfängliches Findbuch angelegt und unter fachlicher Begleitung des Archivs der Bundesstiftung wurden die Bestände digitalisiert. In weiteren Projekten folgte die Digitalisierung der und Ton- und Filmdokumente und die Anlage eines Fotoarchivs.

Ab 2001 begann die Arbeit am Projekt Internetedition für den Teil des politischen DDR-Samisdats, der als Periodika erschien oder als Periodika angelegt war. Dazu finanzierte uns die Bundesstiftung eine Bestandsaufnahme. Für die Erreichung des Projektziels einer Internetedition wurde im Jahre 2003 einen DFG-Antrag gestellt. In Zusammenhang mit diesem Antrag schlossen sich die im folgenden aufgelisteten Aufarbeitungsinitiativen als Kooperationspartner zusammen:

Glücklicherweise tagte im Jahr 1998 die Enquete- Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und befasste sich mit der Situation der Aufarbeitungsinitiativen bzw. der freien Archive. In der Außenwahrnehmung wurden diese Institutionen fast ausschließlich als Archive des politischen Samisdat der DDR wahrgenommen. Und so war es kaum verwunderlich, dass es eine starke Fraktion aus Politikern und Wissenschaftlern gab, die die Archivalien den Staatlichen Archiven übergeben wollte. Die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer finanziellen Unterstützung der freien Initiativen wurde bestritten, und gegenüber dem leistungsfähigen und hoch bezuschussten staatlichen Archivwesen galten die freien Einrichtungen als rückständig. Für den Umgang mit nationalem Kulturgut, so diese Fraktion, fehle es den Trägern schlicht an der fachlichen Qualifikation.

Während der Anhörung zum Thema konnte aber verdeutlicht werden, dass erstens das Arbeitsspektrum der Einrichtungen viel breiter und umfassender ist als das eines reinen Archives und dass zweitens in den zurückliegenden Jahren bereits nennenswerte Beiträge für die gesellschaftliche Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in Deutschland geleistet wurden. Des weiteren begriff die Kommission, dass es sich bei den Archivalien um besondere, nicht mit dem klassischen Archivgut zu vergleichende Materialien handelt. Der Samisdat ist zum überwiegenden Teil in halb- bzw. konspirativen Zusammenhängen entstanden. Um diese Archivalien der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, brauchte es zum Beispiel der Fähigkeit zur Dekonspiration. Die Aufarbeitungsinitiativen machten vor der Enquete-Kommission aber auch deutlich, dass eine fachliche Begleitung durch das staatliche Archivwesen gewünscht sei.

Eines der wichtigsten Resultate der Enquete- Kommission des Bundestages war der Bundestagsbeschluss zur Verabschiedung des Gesetzes für die Errichtung einer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Den Argumenten der Initiativen wurde der Gesetzestext in sofern gerecht, dass die Arbeit der Aufarbeitungsinitiativen explizit als Förderschwerpunkt in Form von Projektförderung aufgenommen wurde. Damit erschloss sich die Möglichkeit, den Archiven eine Förderung in Form einer Grundsicherung in den jeweiligen Bundesländern angedeihen zu lassen. Für die drei sächsischen Aufarbeitungsinitiativen ist es ab dem Haushaltjahr 2003 gelungen, dass das Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst eine Grundsicherung über das Konstrukt der Sächsischen Stiftung Gedenkstätten finanziert. Außerdem haben die Aufarbeitungs-Initiativen seit letztem Jahr, mit der Verabschiedung des sächsischen Gedenkstättengesetzes, Sitz und Stimme sowohl im Stiftungsrat als auch im Stiftungsbeirat.

Über diese Finanzierungsmöglichkeiten hinaus gibt es die Projektfinanzierungsmöglichkeiten bei den Politischen Stiftungen der Parteien, die staatlichen Fördermöglichkeiten für Politische Bildung oder regionale Förderinstrumenten. Und trotzdem bleibt das Geld knapp. Eine dauerhaft ausreichende finanzielle Versorgung ist nicht gesichert, in jedem Jahr muss auf neue um die Ressourcen gekämpft werden, denn die Arbeitsbereiche der Aufarbeitungsinitiativen gehören nicht zu denen, die gesellschaftlich hoch im Kurs stehen.

1998 begannen die unabhängigen Archive mit Mitteln der Bundesstiftung, ihre vorhandenen Bestände für die öffentliche Zugänglichkeit zu erschließen. Es wurde ein umfängliches Findbuch angelegt und unter fachlicher Begleitung des Archivs der Bundesstiftung wurden die Bestände digitalisiert. In weiteren Projekten folgte die Digitalisierung der und Ton- und Filmdokumente und die Anlage eines Fotoarchivs.

Ab 2001 begann die Arbeit am Projekt Internetedition für den Teil des politischen DDR-Samisdats, der als Periodika erschien oder als Periodika angelegt war. Dazu finanzierte uns die Bundesstiftung eine Bestandsaufnahme. Für die Erreichung des Projektziels einer Internetedition wurde im Jahre 2003 einen DFG-Antrag gestellt. In Zusammenhang mit diesem Antrag schlossen sich die im folgenden aufgelisteten Aufarbeitungsinitiativen als Kooperationspartner zusammen:

Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V.

Martin-Luther-King-Zentrum für Gewaltfreiheit und Zivilcourage e.V. - Archiv der Bürgerbewegung Südwestsachsens (Werdau)

Robert-Havermann-Gesellschaft e.V. Berlin (mit Mathias Domaschk-Archiv, Robert-Havermann-Archiv und Grauzone)

Thüringer Archiv für Zeitgeschichte "Mathias Domaschk" (Jena)

Zeitgeschichte(n) e.V. Halle

Umweltbibliothek Großhennersdorf e.V.

Besonders wichtig war es in diesem Prozess, ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Interesse an diesem Projekt mit dem Mitteleuropazentrum der Technischen Universität Dresden vertraglich fixieren zu können. So konnten die sehr wichtige Erfahrungen dieses Partners einfließen, den das Mitteleuropazentrum bei der Interneteditierung eines Großteils des Künstlerischen Samizdat der DDR erworben hatte.

Bei dem Abschluss der Kooperationsverträge mit den Aufarbeitungsinitiativen war eine zentrale Frage zu beantworten: Welche Auswirkungen hat die Internetedition auf die Attraktivität der Archive, wenn der wertvollste Bestand als Quellenedition Heft für Heft, Seite für Seite, dann vom heimischen PC zugänglich ist?

In einem längeren Diskussionsprozess, in dem auch ein für dieses Projekt einberufener Fachbeirat seine Meinungen beisteuerte, wurde diese Frage nach einer etwaigen Gefahr als weitestgehend unbegründet angesehen. Die Attraktivität der Archive wird eher zunehmen, zumal man mit einer solchen Quellenedition im Trend der neuen Erfordernisse einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft liegt. Die DFG hat dies schließlich mit der Bewilligung des gemeinsamen Antrages bestätigt.

Prof. Dr. Walter Schmitz, TU Dresden, Mitteleuropazentrum TEXT n.n. bestätigt

Dipl.-Sozpäd. Andreas Schönfelder, Umweltbibliothek Großhennersdorf TEXT n.n bestätigt

Bei dem Abschluss der Kooperationsverträge mit den Aufarbeitungsinitiativen war eine zentrale Frage zu beantworten: Welche Auswirkungen hat die Internetedition auf die Attraktivität der Archive, wenn der wertvollste Bestand als Quellenedition Heft für Heft, Seite für Seite, dann vom heimischen PC zugänglich ist?

In einem längeren Diskussionsprozess, in dem auch ein für dieses Projekt einberufener Fachbeirat seine Meinungen beisteuerte, wurde diese Frage nach einer etwaigen Gefahr als weitestgehend unbegründet angesehen. Die Attraktivität der Archive wird eher zunehmen, zumal man mit einer solchen Quellenedition im Trend der neuen Erfordernisse einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft liegt. Die DFG hat dies schließlich mit der Bewilligung des gemeinsamen Antrages bestätigt.

Prof. Dr. Walter Schmitz, TU Dresden, Mitteleuropazentrum TEXT n.n. bestätigt

Dipl.-Sozpäd. Andreas Schönfelder, Umweltbibliothek Großhennersdorf TEXT n.n bestätigt

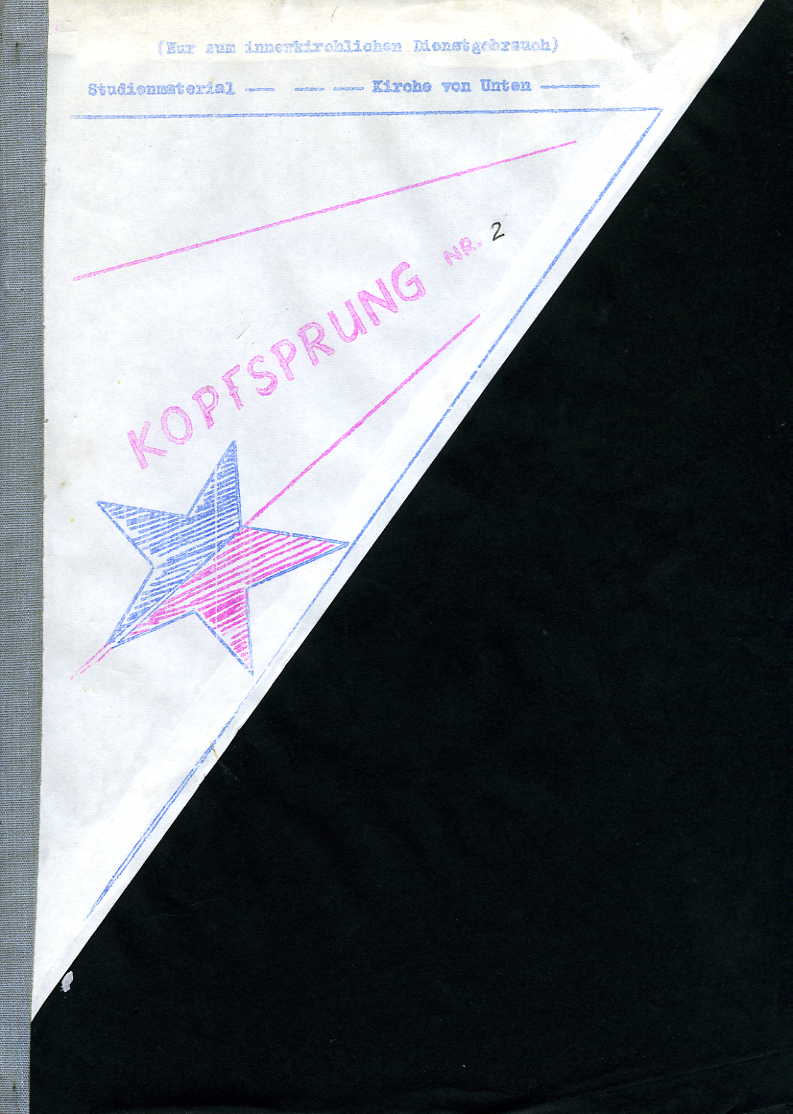

Kopfsprung (Nr. 2)